屋根の板金が浮く原因とは?棟板金の重要な役割と劣化サイン

2025/03/27

「屋根の板金が浮いているので修理が必要です」と業者に言われたものの、どんな状態なのか分からず不安に思っていませんか?

屋根の板金、特に棟板金(むねばんきん)は、屋根の防水性や耐久性を維持する上で非常に重要な役割を果たします。しかし、強風や経年劣化などによって浮いたり、ズレたりすると、雨漏りや屋根全体の劣化を招く可能性があります。

本記事では、屋根板金が浮く原因や棟板金の役割、劣化のサイン、適切なメンテナンス方法について詳しく解説します。

屋根の板金とは?

屋根板金とは、屋根の構造を守るために欠かせない重要な部材です。特に、屋根の接合部や端の部分に設置されることで、防水性や耐久性を向上させる役割を担っています。屋根の中でも特に雨風の影響を受けやすい部分に取り付けられ、住宅の寿命を延ばすために重要な役割を果たします。

屋根板金は、屋根の種類や構造によって異なる種類が使用されることがあります。スレート屋根や金属屋根では主に棟板金が用いられますが、瓦屋根の場合は棟瓦が使用され、板金の役割を果たすこともあります。いずれの屋根材を使用している場合でも、適切なメンテナンスを行わないと劣化し、雨漏りの原因となるため注意が必要です。

屋根板金の役割

屋根板金は、屋根全体の構造を保護するために設置されます。特に、以下のような重要な役割を担っています。

① 雨水の侵入を防ぐ

屋根板金の最も重要な役割の一つが、雨水の侵入を防ぐことです。屋根材の隙間や接合部は、強風や豪雨の際に雨水が入り込みやすい部分です。板金を適切に取り付けることで、これらの隙間をしっかりと覆い、建物内部への水の浸入を防ぎます。特に棟板金は、屋根の最も高い部分に設置されるため、ここが破損すると雨水が直接屋根内部に入り込むリスクが高まります。

② 屋根の補強(耐風・耐震性の向上)

屋根は建物の最も高い位置にあるため、風や地震の影響を直接受けやすい部分です。屋根板金は、屋根の接合部をしっかりと固定することで、強風や揺れによるダメージを軽減します。特に台風が多い地域では、屋根板金がしっかりと固定されていないと、強風で飛ばされる危険性があるため、耐風性を向上させるための施工が重要となります。

また、日本は地震が多い国のため、耐震性の向上も考慮する必要があります。地震による揺れで屋根が歪んだ際、屋根板金がしっかりと固定されていないとズレが生じ、屋根材の破損や雨漏りにつながる可能性があります。耐震施工がしっかりされた板金であれば、地震の揺れにも強い屋根を維持することができます。

③ 美観を保つ

屋根板金は機能面だけでなく、美観を保つ役割も果たしています。特に棟板金は屋根の最上部に設置されるため、住宅の外観に大きな影響を与えます。屋根全体のデザインを引き締める役割を持ち、美しい外観を保つことができます。

しかし、板金がサビたり、変色したりすると、住宅の見た目が悪くなってしまいます。特にトタン製の板金はサビが発生しやすいため、定期的なメンテナンスや塗装が必要です。ガルバリウム鋼板やステンレス製の板金を使用することで、長期間美しい状態を維持することが可能になります。

棟板金とは?

棟板金(むねばんきん)は、屋根の最も高い部分である「棟(むね)」を覆うために取り付けられる金属製のカバーです。特にスレート屋根や金属屋根に使用されており、屋根の保護機能を強化する重要なパーツとなっています。

棟板金の役割

棟板金は、屋根の頂上にあるため、雨風や紫外線に最もさらされる部分です。そのため、以下のような役割を担っています。

・雨水の侵入防止:棟の隙間をふさぎ、雨水が屋根内部に浸入するのを防ぐ。

・風によるダメージ防止:強風や台風の際に屋根の剥がれを防ぎ、耐久性を向上させる。

・屋根材の固定強化:屋根材同士の接合部分をしっかりとカバーし、屋根全体の安定性を保つ。

棟板金が劣化すると、雨漏りや屋根材のズレなどの問題が発生しやすくなります。そのため、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。

屋根の板金が浮く原因とは?

屋根板金が浮いてしまう原因はいくつか考えられます。板金が浮くと、屋根の防水性能が低下し、雨漏りのリスクが高まるため、定期的な点検と早めの対策が重要です。ここでは、主な原因を詳しく解説します。

経年劣化

屋根板金は10年以上経過すると、自然と劣化が進みます。特に、以下のような症状が見られる場合は注意が必要です。

① 釘のゆるみ・浮き

棟板金は主に釘で固定されていますが、長年の風や雨による影響で釘が緩んでしまうことがあります。釘が少しでも浮くと、板金が固定されず、少しずつズレて最終的には剥がれる可能性があります。

② 接着材の劣化

釘以外にも接着剤やコーキング材で補強されている場合がありますが、経年劣化によりこれらがひび割れたり、剥がれたりすることがあります。特に直射日光や温度変化の影響を受けやすい屋根部分では、劣化が早まりやすいです。

③ サビや腐食の発生

トタンや一部の金属屋根では、時間が経つとサビが発生し、強度が低下します。サビが進行すると板金が薄くなり、風の影響で変形しやすくなります。特に、塩害の影響を受けやすい海沿いの地域では、金属の腐食が早まるため注意が必要です。

強風・台風の影響

浜松市は台風が通過しやすく、強風による屋根被害が多い地域です。特に、以下のような影響を受けやすいです。

① 風圧による釘のゆるみ

強風が吹き付けると、屋根の上部(棟部分)には大きな風圧がかかります。特に棟板金は風を受けやすい構造になっているため、釘が徐々に緩んでしまうことがあります。これを放置すると、板金が徐々に浮き始め、最終的には飛ばされる危険性があります。

② 突風による板金の剥がれ

台風や突風が吹いた際に、板金が部分的にめくれ上がることがあります。板金が一度浮いてしまうと、そこに風が入り込みやすくなり、さらに剥がれやすくなるため注意が必要です。

③ 飛来物による損傷

台風の際には、飛んできた枝や瓦などの飛来物が屋根板金を直撃し、歪みや変形を引き起こすことがあります。一度変形した板金は元に戻らず、隙間ができることで浮きやすくなります。

台風シーズン前には、棟板金がしっかり固定されているか確認し、必要に応じて補強工事を行うことが重要です。

施工不良

屋根板金の施工には、適切な技術が必要です。しかし、施工不良があると、数年以内に板金が浮いてしまうことがあります。

① 釘の固定が甘い

棟板金を固定する際に、釘の打ち込みが不十分だと、少しの風や振動で徐々に緩んでしまいます。また、釘の本数が少なかったり、不適切な位置に打たれていたりすると、十分な固定力を発揮できません。

② 適切な貫板の使用がされていない

貫板(ぬきいた)とは、棟板金を固定するための下地材です。施工時に適切な種類の貫板を使用しないと、耐久性が低下し、板金が浮きやすくなります。特に、木製の貫板を使用している場合、湿気によって腐食しやすいため、耐久性の高い「樹脂製貫板」を使用するのが理想的です。

③ コーキング処理の不備

板金の継ぎ目部分には、コーキング(シーリング)処理が施されることがあります。しかし、この処理が適切に行われていないと、雨水が侵入しやすくなり、板金の固定力が低下します。

施工不良を防ぐためには、実績のある信頼できる業者に依頼し、施工後の保証がしっかりしているか確認することが重要です。

屋根の下地(貫板)の劣化

棟板金を固定する貫板が劣化すると、釘が効かなくなり、結果的に板金が浮く原因となります。

① 木製貫板の腐食

昔の屋根工事では、貫板として木材が使われることが一般的でした。しかし、木材は湿気を吸収しやすく、経年劣化により腐食が進むことがあります。貫板が腐食すると、釘の固定力が失われ、強風時に板金が飛ばされるリスクが高まります。

② シロアリや害虫による被害

木製の貫板はシロアリや害虫の被害を受けることがあります。特に湿気の多い環境では、シロアリが侵入し、内部から貫板を食い荒らしてしまうケースもあります。

棟板金の劣化サインとは?

棟板金の劣化は、初期段階で気づけば簡単な修理で済みます。しかし、放置すると雨漏りや屋根全体の劣化につながり、大掛かりな修理が必要になることも。定期的な点検を行い、早めの対策を心がけましょう。ここでは、棟板金の劣化サインと、放置した場合に起こりうるリスクについて詳しく解説します。

① 棟板金が浮いている・ズレている

棟板金が少しでも浮いていたり、ズレていたりする場合は、固定力が弱まっている証拠です。放置すると、強風で飛ばされるリスクがあるため、早めに補修を検討しましょう。

チェック方法

・離れた位置から屋根を見て、棟板金が浮いている部分がないか確認する

・板金の継ぎ目に隙間がないかチェックする

② 釘が抜けかけている・浮いている

棟板金を固定している釘が浮いている場合、強風や台風時に板金が飛ばされる原因となります。特に、釘の周りにサビが発生している場合は、経年劣化が進んでいるサインです。

チェック方法

・屋根の端や棟部分を双眼鏡などで確認し、釘が浮いていないか見る

・釘が完全に抜け落ちていないかチェックする

③ 錆びや変色が見られる

棟板金は金属製のため、サビや変色が発生すると強度が低下し、最終的には穴が開くこともあります。特に、雨水が溜まりやすい部分や、湿気がこもる環境ではサビが進行しやすいです。

チェック方法

・屋根板金の表面に赤茶色のサビや黒ずみがないか確認する

・特に接合部分や釘周辺のサビの有無をチェックする

放置するとどうなる?

棟板金の劣化を放置すると、屋根全体の寿命を縮める原因になります。特に以下のリスクを引き起こす可能性があるため、早めの対応が重要です。

① 雨漏りのリスクが高まる

棟板金が浮いたり、ズレたりすると、その隙間から雨水が侵入し、屋根の内部を腐食させます。最初は小さな雨染み程度ですが、次第に屋根下地や室内天井にまで影響を及ぼし、大規模な修理が必要になります。

雨漏りは徐々に進行し、最初は屋根の内部に少量の水が染み込む程度ですが、その後屋根裏の木材が湿気を含んで腐食が始まり、最終的には天井から雨漏りが発生して家の構造部分にまで影響を及ぼすようになります。

雨漏りを防ぐには、棟板金の浮きやズレを早めに補修し、天井のシミやカビ臭といった雨漏りの前兆に注意を払うことが重要です。

② 屋根全体の劣化が進む

雨水が屋根の内部に浸入すると、屋根材や下地の木材が腐食し、屋根全体の強度が低下します。最悪の場合、屋根が崩れたり、大掛かりなリフォームが必要になることもあります。

放置すると、まず屋根の下地が腐食して強度が低下し、雨漏りの範囲が広がっていきます。また、屋根材が変形することで施工不良やさらなる破損を引き起こす可能性があります。その結果、修理費用が高額になり、早期に修理した場合と比べて数倍の費用がかかることもあります。

③ 強風で飛ばされる危険性

棟板金の固定が弱くなっていると、強風や台風の際に飛ばされるリスクがあります。飛ばされた板金が隣家の窓ガラスを割ったり、車を傷つけたりするなどの被害を引き起こす可能性もあります。

台風前の対策

・台風シーズン前(6月〜9月)に屋根点検を行う

・釘の増し締めや、コーキング補強を行う

・劣化が進んでいる場合は、早めに補修・交換する

自分でできるチェック方法

屋根の点検は、基本的に業者に依頼するのが望ましいですが、簡単なチェックなら自分でも行えます。

地上から双眼鏡で確認する

・釘が浮いていないか

・棟板金がズレたり浮いたりしていないか

・錆や変色が見られないか

雨漏りの兆候をチェックする

・天井や壁にシミができていないか

・室内にカビ臭がないか

台風・強風後の確認をする

・屋根材や板金が飛ばされていないか

・屋根の周囲に金属片が落ちていないか

専門業者による定期的な点検の必要性

築10年以上経過した住宅では、棟板金の固定が緩んでいる可能性があります。特に、以下のような場合は専門業者に点検を依頼するのがベストです。

・風が強い日に屋根の異音がする

・雨漏りの前兆がある(天井のシミなど)

・過去に棟板金の修理を行ったことがない

プロの点検では、以下の点を詳しく確認できます。

・棟板金の固定状況(釘の浮き・抜け)

・貫板(棟板金の下地)の劣化状況

・屋根材との接合部分の密閉度

無料点検を実施している業者もあるため、定期的に依頼するのがおすすめです。

修理・交換の方法

棟板金の修理方法は、劣化の程度によって異なります。軽微な補修で済む場合もあれば、棟板金全体の交換が必要なケースもあります。

釘の打ち直し

浮いたり抜けかけている釘を新しいものに打ち直して固定し直す方法です。風で飛ばされるリスクを軽減できます。この方法は、釘が数本抜けているものの板金自体には問題がない場合に適しています。補強の際は、錆に強いステンレス製のビスを使用することで、より長持ちする効果が期待できます。

コーキング補修

板金と屋根材の隙間をコーキング材で埋め、防水性を向上させる方法です。この方法は、小さな隙間や釘周辺の防水処理が必要な場合や、既存のコーキングが劣化している場合に適しています。ただし、一時的な補修にとどまり、根本的な解決にはならないため、定期的なメンテナンスが必要となります。

棟板金の交換

棟板金の劣化が進んでいる場合、貫板(板金を固定する下地)ごと交換する必要があります。貫板が腐食すると、釘が効かなくなるため、長期的な対策として適しています。特に棟板金が大きく浮いている場合や、釘を打ち直しても固定が難しい状況、または貫板に腐食が見られる場合は交換が推奨されます。

貫板の素材選びも重要なポイントで、木製貫板(杉板)は安価ですが耐久性がやや低い一方、樹脂製貫板は耐水性が高く腐食しにくいため、より長期的な観点からおすすめです。

修理・交換の費用相場

棟板金の修理費用は、補修内容や屋根の面積によって異なります。以下は一般的な費用の目安です。

| 修理内容 | 費用目安 |

|---|---|

| 軽微な補修(釘の打ち直し・コーキング補修) | 1〜5万円 |

| 棟板金の交換(部分交換) | 5〜15万円 |

| 貫板交換を含む全面修理 | 10〜25万円 |

工事費用を抑えるためには、まず複数の業者から見積もりを取って適正価格を把握することが大切です。また、自然災害による損傷の場合は火災保険が適用できる可能性があるため、保険会社への確認をお勧めします。さらに、台風シーズン前に修理を行うことで、繁忙期を避けて工事をスムーズに進めることができます。

信頼できる屋根修理業者の選び方

棟板金の修理を依頼する際、信頼できる業者選びが重要です。以下のポイントを押さえて、適正な施工をしてくれる業者を見極めましょう。

適正価格の見極め方

相場より極端に安い業者には注意が必要です。「〇万円ポッキリ」など、相場よりも大幅に安い料金を提示する業者は、手抜き工事や追加料金の請求が発生する可能性があります。

信頼できる業者は、見積もり時に追加費用の有無を明確に説明し、工事内容を詳しく解説してくれます。また、他社との価格比較を通じて適正な価格設定かどうかを確認することが大切です。

地元の業者を選ぶ

浜松市は台風の影響を受けやすい地域ですので、地元の業者に依頼するのがより安心でしょう。

地元業者のメリットとして、浜松市の気候や建物の特徴をよく理解していることはもちろん、地域に根ざしたサービスで丁寧なアフターフォローを提供できます。また、万が一の緊急時にも迅速に駆けつけることができるため、より安心感があります。

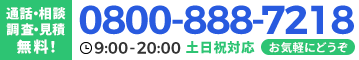

無料相談・見積もりの活用

当社では、まずは無料でご相談・お見積もり・現地調査をさせていただきます。事前に修理費用の目安をお伝えし、ベテラン職人が丁寧に屋根の状態を確認させていただきます。他社との比較検討も可能ですので、ご納得いただいてから業者選びをしていただけます。浜松市で屋根修理をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

棟板金の浮きは、そのまま放っておくと雨漏りの原因になってしまい、屋根全体の傷みも早くなってしまいます。時間が経つにつれて傷みが広がっていくため、修理にかかる費用も大きくなってしまう可能性があるんです。このようなトラブルを防ぐために、年に1-2回程度の点検をおすすめしています。少しでも気になる箇所があれば、早めに対処することが大切なポイントです。

浜松市で屋根修理をご検討中の方は、地域の気候や建物の特徴を熟知した地元密着の「伊藤工芸」までお気軽にご相談ください。経験豊富な当社の専門スタッフが、お客様の大切な住まいを守るための最適な方法をご提案いたします。

LINEで

LINEで